蔬果筐变身七彩座椅!北京青年政治学院学子携手鱼子山村民共创美丽乡村

2025-05-16 09:25:30未来网

“孩子,编筐还能换鸡蛋?有这样的新鲜事?”72岁的李奶奶带着闲置蔬果筐走进鱼子村电站美术院,眼前的景象让她眼前一亮:十几位大学生正带着乡亲们,把灰扑扑的塑料筐子改造为七彩座椅。

这场由北京青年政治学院信息传媒艺术学院新闻采编与制作专业师生携手平谷区鱼子山村电站美术馆发起的“旧物新生”乡村美育实践,让艺术设计融入村民生活,也为学生提供了宝贵的乡土实践课堂。

“这鸡蛋换得值!”

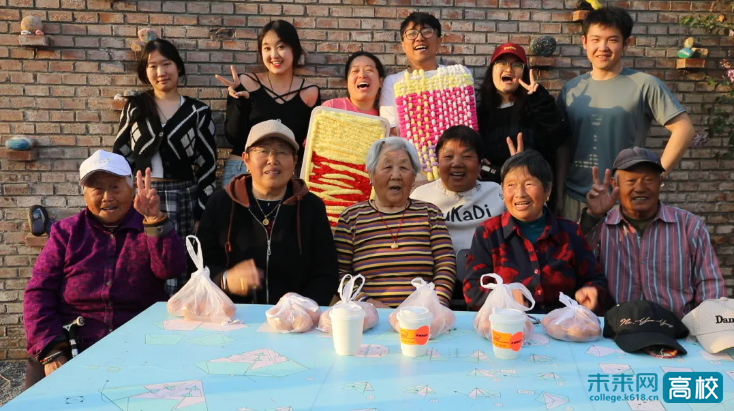

起初,村民对改造旧物持观望态度。如何调动村民的参与热情?师生们决定挨家挨户走访,用“鸡蛋”作为“劳动报酬”,同时为村民们讲述艺术设计对提升乡村环境的意义。渐渐地,越来越多的村民主动参与活动,他们拿出家里闲置旧物,花时间参与创作。“没有想到大家参与积极性这么高,这种共创的热情让我很有成就感。”活动策划者、信息传媒艺术学院2023级学生贺佳慧表示。

“当张阿姨接受我们的邀请时,她惊讶又好奇的表情让我意识到,这可能是她第一次以‘设计师’的身份被邀请”,李阔同学感慨道。村民与学生们共同创作,用彩色毛线缠绕编织,冰冷的筐体逐渐蜕变为温暖的七彩座椅。村民王奶奶说:“年轻时编筐为生计,今天编筐成了艺术,这鸡蛋换得值!”

“当传统手艺遇上现代设计”

经过8小时协作,20余个闲置蔬果筐变身成一组组七彩座椅。同时,同学们利用专业技能拍摄了图片、短视频。“这比课堂作业更有成就感。透过取景框,我忽然明白美从来不是奢侈品,而在我们的生活中”,于学智同学举着磨红的手指笑着说。

活动现场,信息传媒艺术学院学生既是技术指导者,更是生活学习者与实践者:村民用世代相传的编织技巧改造筐体结构,年轻人则协助优化承重设计和色彩组合。“原来我纳鞋底的手艺还能这么用!”“夏天露天电影时,孩子们坐上去再也不怕冰屁股了!”李奶奶的感叹道出了许多参与者的心声。

让实践教学“沾泥土带露珠”

“这是一堂有温度的专业课”,信息传媒艺术学院带队教师管波表示,“学生通过共情村民需求,将‘可持续设计’理论转化为具体解决方案,这种能力无法在虚拟课题中培养。”师生在乡村振兴实践中获得不断成长。

姚转同学在实践报告中写道:这些不仅是环保美育、建设美丽乡村的成果,更承载着特殊的情感价值——“看到孩子们抢着新的果篮,爷爷奶奶们也喜笑颜开。突然理解课堂上老师说的‘要解决真实需求’,我想助力乡村振兴的意义正在如此。”

如今鱼子村电站美术院里孩子们攀爬嬉戏、老人闲坐唠嗑,鱼子山村的七彩编织椅正迎接着往来游客。当设计放下身段倾听乡土,当课堂走出围墙拥抱生活,美育的种子自会破土而生。(通讯员:姚转 孙志皓)

版权所有:未来网

版权所有:未来网