中央美院教师:美术教育要激发孩子的天性 模型化教学弊大于利

2019-08-02 13:28:00未来网

未来网北京8月2日电(记者 李盈盈)提起画画,人们不约而同地会想起中国有句俗语叫“照葫芦画瓢”,别人怎么画你也怎么画,模仿就可以了。

小时候,老师常常教我们画向日葵,一般是先画一个大圆,然后用彩色蜡笔加一圈金色的边。于是,孩子们画出来的向日葵千篇一律,大同小异。无一例外的是,没有梵高的画风。

长大后,我们变成家长或者作为师者指导孩子画画,常常听到大人问小朋友:给你一个圆圈,你能想到什么?

孩子给出的答案似乎与家长小时候所能想到的事物没有太大的区别。太阳、苹果、鸡蛋、钟表、向日葵......

依然是循规蹈矩,不敢天马行空。

然而,如今我们一直在提倡创新型人才培养,假如这样的常规思维代代相传,被禁锢的大脑如何创新?

儿童绘画学的是创意 而不是越像越好

专注儿童美术教育的苏宏生觉得这不是他想要的绘画教育。他认为“只是模仿,就会失去灵活和富于想象力的大脑。”

自1991年,他开启了儿童绘画培训之路,思考如何通过美术教育挖掘培养孩子的综合学习潜力。

与很多教绘画的老师一样,他也曾经也给孩子们一个圆圈,让他们想能画出什么。结果,他的学生画出了苹果、棒棒糖、眼镜、球拍、小鱼、土星等等,形状应有尽有。

有人说:“教育的本质就是一棵树摇动另一棵树,一朵云推动另一朵云,一个灵魂召唤另一个灵魂”。

开心地看图画绘本的儿童 未来网记者 李盈盈摄

美术教育不是一把锁,应该是一片云。苏宏生表示,如果强调并只教孩子们绘画的技巧,的确能训练孩子的手眼协调能力。假如绘画课上,让学生们都“照葫芦画瓢”,模仿老师,画同样的画,这等于给孩子心灵上锁了,看起来画得漂亮,但没有创意。

北京一位年轻妈妈听了苏宏生的课之后,直言刷新了她对儿童绘画教育的看法。“无论孩子画的好不好,像不像,苏老师都会从不同的视角鼓励孩子,比如画画很用心,色彩搭配好看,创意很好等等。所以,孩子学画画的整个过程很开心,看着自己创作的‘作品’特别有成就感。我觉得这是苏老师美术教育的最大魅力。这样的教育,对儿童自信心、专注力、思考力、创意力等方面都有明显的效果,真正体现了综合性育人。”

苏宏生认为,“绘画是孩子思维的创意表达,是孩子的大脑体操,而不是画得越像越好,因为再像也比不过照相机。孩子之所以喜欢画画,是希望看到自己独特的创意表达,而且更重要的是开心,并乐此不疲。”

专职画家、中央美术学院教师潘利国对此深表赞同,他说:“绘画只是孩子抒发情感的载体,儿童涂鸦的价值在于他们在此过程中的表达和思考,引发出的想象力,而不是画得多好看。因此,早期儿童的美术水平不是教出来的,是养出来的。”

潘利国还表示,模型化教学弊大于利,美术教育关键要激发孩子的天性。他说:“我自己的孩子小时候,我都不教他学画画,因为技法并不重要,11、12岁开始系统地学(画画技巧)一点也不晚。”

儿童绘画旨在表达思维 提升素养

香港中文大学、中国科学院脑科学博士林思恩说:“孩子有属于他们年龄段的特点和表达、学习方式,在探索未知世界时,他们具备与生俱来的优势,成年人要认识其优势并因势利导帮助孩子,而不是企图用成年人的思维方式去重建孩子的能力发展,这些才是当今科学养育面临的最重要的问题。”

记者获悉,为了让儿童在学习美术中提升专注力、语言表达、创新意识等多种能力,经过28年的摸索和经验总结,苏宏生形成了独具一格的美术教育理论,取名“进画论”。在此过程中,他专注美学潜能开发与创意思考训练课程的研发,制作了3000多张课件、6000多张教案,把几千张优美的图案从60个美术知识点、8种创意思考模式循序渐进的引导孩子学习潜能的有效提升,其中,美术呈现肢体表演占30%,创意思考占70%。

他的目标是让孩子在不知不觉中提升专注力、创意力,在潜移默化中培养观察、逻辑、空间、语言、内省、人际等八大智能。

全国首届书香家庭获得者、连锁社区图书馆“第二书房”创始人李岩长期致力于儿童教育,他非常认可“进画论”的理念,并发起“灯塔计划”,即对200家幼儿园、绘本馆等机构推出免费试用政策,希望有更多的少年儿童可以从中受益。

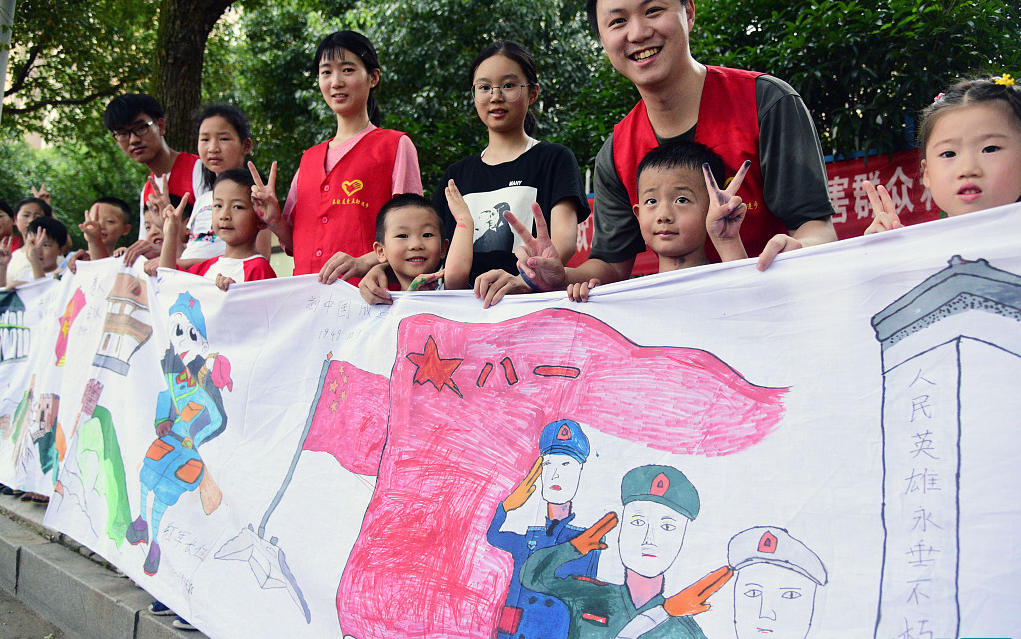

2019年7月29日,江苏镇江长江村的小朋友画的革命故事长卷。图片来源视觉中国

首都师范大学副教授、北师大教育学博士后陈苗苗是两个娃娃的妈妈,她说,培育有文化底蕴、社会认同、良好品质,具备创新能力的人越来越重要,幼儿教育要让孩子与环境互动,让他们在探索中学习知识,提高认知发展,美术教育领域同样适用。

在林思恩看来,对于孩子的成长而言,无论是绘画、唱歌、拼乐高、做手工等,都是孩子的思维表达方式,帮忙他们找到他们最有信心、最喜欢的表达方式,是提升孩子的核心素养的有效途径。

版权所有:未来网

版权所有:未来网