“考了才学”的时代大势已去 专家:教育从“选分”向“选人”“育人”转变

2019-05-27 18:59:00未来网

未来网北京5月27日电(记者 李盈盈)2019年中高考在即,很多省市已开始试点把包括思想品德、学业水平、身心健康、艺术素养和社会实践的综合素质评价纳入考核,北京、天津、江苏、安徽、西安、济南等地的中考新政对综合素质评价纳入中考成绩与评价实施办法做了进一步的说明与完善。

2020年,北京市高考将采取“两依据一参考”政策,“两依据”是 指依据语数外统一高考成绩450分和三门等级性考试各100分,共750分,“一参考”即把综合素质评价作为重要参考。

根据教育部《2019年普通高校招生工作的通知》精神,考生的综合素质被纳入考试评价体系已成趋势。

未来社会需要什么样的人才?学生的这些综合素质如何养成?

中国教育学会副会长、上海市教育学会会长、国家督学尹后庆在第三届国际化学校行业年会现场接受未来网(教育公众号ID:newsk618)记者采访时说:“21世纪对人的需求是多样化的,人的发展方向以及未来从事的职业也是多样化的,但是人的必备品格和关键能力是共同的。比如,与知识和能力相融合的情感、态度、价值观。”

尹后庆强调,未来的社会需要人具备什么素养,教育就该培养什么。不能因为有些素养和能力高考不考,学校就不重视。

人类步入信息化时代后,社会需要的人才哪些必备品格和关键能力?

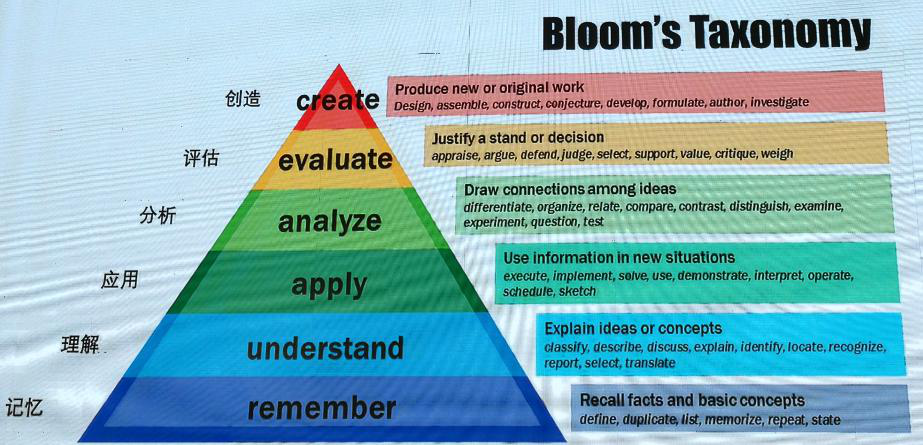

学生的认知框架

懂人工智能、集STEAM教育于一身的高能者方有未来

2018年,阿里巴巴创始人马云曾直言:“未来三十年,全世界的教育将会面临巨大的挑战,科技革命、人工智能、机器人飞速发展,未来的孩子比的不是谁背得多、谁算得快,而是创造力和想象力的竞争。“

社会的日新月异和科技的飞速发展,曾经被热捧的“知识就是一切”的传统教育理念和认识慢慢转移,更多的人越来越重视素质和能力,而不是单纯的知识学习,随之而来的是提倡培养创新精神和动手能力的“洋”素质教育STEAM,即美国政府为提升K12时期学生的综合素养而提出的。其中S代表科学(Science),T代表技术(Technology),E代表工程(Engineering),A代表艺术(Art),M代表数学(Mathematics),即集科学、技术、工程、艺术和数学多学科于一身,旨在培养和提升学生的综合能力。

相比我国教育中的应试内容,STEAM教育追求儿童的全面发展。如今,人工智能、信息技术等知识日渐被纳入中小学课程中,国家对这些素质教育越来越重视。

尹后庆告诉未来网(教育公众号ID:newsk618)记者:“我们的教育不应该只是帮孩子获取升入大学的敲门砖,而是培养适应未来发展需求的高素养人才。”

未来网记者从5月18日闭幕的首届国际人工智能与教育大会了解到,预计今年9月份,北京市东城区将实现人工智能课在小学全覆盖。据悉,目前,东城区已经在6所小学、面向约1700余名学生开设了人工智能课程。

可见,教育要致力于培养学生的动手能力和运用跨学科知识寻求解决问题的办法。

正如马云所言,”孩子只有拥有了想象力和创造力,30年后,他们才不会沮丧,才容易就业。”

尹后庆强调,“有些东西无论高考是否考核,学校都必须重视,帮助学生把良好的情感、态度、价值观应与知识、能力融合在一起,这需要社会的共同关注,也是学校的育人目标。”

为了提升学生的综合素养,国家已经把思想品德、学业水平、身心健康、艺术素养和社会实践5项纳入综合素质评价体系,作为中高考招生时的参考。

作为长期致力于基础教育研究和课程改革的专家,尹后庆语重心长地说:“若不关注培养学生的这些品格和能力,不仅对学生自己,对我们整个民族乃至世界都会带来不利的后果。”而这些品格和能力需要在课程中通过不同的方式进行培养,有的则是在环境中涵养获得。

未雨绸缪 政策先行

其实,国家早就开始通过顶层设计,出台了一系列推动未来人才培养的规划文件。

2014年9月,国务院颁布的《关于深化考试招生制度改革的实施意见》提出“分类考试、综合评价、多元录取”的新模式,推动教育从“选分”到“选人”“育人”的转变。

除了分数考核,改革考试招生评价方式,学生的综合素质被前所未有地重视。

2015年9月,教育部发布的《关于“十三五”期间全面深入推进教育信息化工作的指导意见》中提出,鼓励中小学探索STEAM教育、创客教育等新教育模式,使学生具有较强的信息意识与创新意识,养成数字化学习习惯。

该文件的出台进一步明确了培养学生综合素养的重要性。

2017年,国务院印发《新一代人工智能发展规划》,强调实施全民智能教育项目,在中小学阶段设置人工智能相关课程,逐步推广编程教育。

到了2018年,教育部进一步明确,要构建人工智能多层次教育体系,在中小学阶段引入人工智能普及教育。

2018年两会政府工作报告也提出,人工智能要加快进入各个社会行业,应不断提升STEAM编程等人工智能课的教学质量,以培养学生科学兴趣出发,通过互联网让山区孩子也能学到人工智能课。

在学习知识的同时,还培养具有创造性和跨学科解决问题等能力的综合人才成为学校、家庭和社会的培养目标。

今年3月13日,教育部发布的《2019年教育信息化和网络安全工作要点》中指出,启动中小学生信息素养测评,今年将开展对2万名中小学生信息素养评测,推动在中小学阶段设置人工智能相关课程。

杭州第二中学校长尚可认为,新高考背景下,尤其是创新人才培养更多的是看一个人的思维能力、核心素养、求新求异的能力,这些都需要将培养过程向前延伸,需要加强大学与中学的协同培养。

尹后庆表示,“这些素养是所有学校培养目标的题中应有之义,不能因为高考不考,就不在乎学生品格和素养的培养。学校是培养人的地方,未来的社会需要人具备什么素养,学校就该培养什么。”

社会实践才是提升综合素养的重要途径

如今,技术已经成为一种工具。但是,如何推动学生知识向能力转化,提升其综合素养?

毫无疑问,课堂是主阵地,自主探索、社会实践才是重要途径。

出席年会的世界创科教育联盟秘书长李丹表示,“中国在数理化知识教育方面很强,而把知识与实际结合,提高分析问题、解决问题、批判性思维等方面比较欠缺,STEAM等教育正好可以弥补这些不足。”

在广东外语外贸大学附设肇庆外国语学校校长周小飞看来,学生综合素养的培养途径有研学旅行和社会实践。他认为,“未来的教育要培养需有国际视野、民族情怀、领袖气质、贵族精神、走向世界的现代人。因此,教育应侧重培养集国际理解、规则意识、责任担当、健康生活、人文积淀、审美情趣、国家认同、人文情怀八大综合素养于一身的人。”

如何在实践中培养学生的这八大综合素养呢?

素质是先天的,素养是后天的。“课堂不是学习的唯一阵地。”周小飞表示,知识传授和综合素养没办法全部在教室里实现,需要借助课堂以外的社会实践场景,以帮助他们对所学知识和技能进行迁移和综合。

不过,尹后庆注意到,与此前相比,现在的家长不再只盯着孩子的文化课成绩,越来越重视孩子素养的培育,比如给孩子报艺术班、体育班,寒暑假时请假陪孩子去贫困地区体验生活等。

荟同学校全球城市交换项目校长李茵在年会演讲时说,“在教育全球化背景下,如果孩子从幼儿园到高中毕业,单纯在教室学习知识而不关注社会,15年后,他们离开学校时就被会时代淘汰。所以,理想中的未来人才首先是终身学习者;同时具有批判性思维,且拥有快乐的竞争能力,具备较强的内驱力和责任感,愿意成为社区和社会的慷慨奉献者。”

版权所有:未来网

版权所有:未来网